好战略,坏战略

战略是关于设计和执行一套组合拳:敌人在哪里?我们应该打哪里,不该打哪里?我们如何出拳?第一拳如何为第二拳和第三拳创造条件?它不是一个模糊的使命宣言或一堆雄心勃勃的目标清单;它是一个具体、聚焦的计划,用以克服挑战。

任何战略的核心都可以分解为一个简单而强大的公式:

战略的核心 = 分析现状 + 指导方针 + 连贯的行动

接下来,让我们深入探讨,是什么将一个好的、有效的战略与那些常常被误认为是战略的浮夸辞藻和形式主义区分开来。

第一部分:好战略,坏战略

1. 好战略出人意料

一个真正好的战略往往出人意料,但仔细思考后,又会觉得完全合乎情理。它能穿透噪音和复杂性,找到一条简单而有力的前进道路。

想想1997年史蒂夫·乔布斯重返苹果公司时的情景。当时公司濒临破产,产品线多得令人眼花缭乱。一个“坏战略”可能会是为每条产品线都设定激进的增长目标。但乔布斯做了出人意料的事:他大刀阔斧地简化,将产品线削减到他知道可以盈利并且能做到卓越的少数几个核心产品上。当被问及如何与当时占主导地位的Wintel联盟竞争时,他没有发表宏大的战略演讲,而是微笑着说,他将等待行业的下一波大潮。他的战略是聚焦和耐心。

另一个例子是海湾战争中的“沙漠风暴”行动。媒体的报道集中在主力部队缓慢而稳健的推进上,但这其实是故意的。真正的战略机动是一次侧翼的“左勾拳”,另一支庞大的部队从一个意想不到的方向秘密深入敌后,取得了迅速而决定性的胜利。

这些例子凸显了一个关键教训:什么都做、认为什么都重要,就等于什么都不重要。优秀的领导者和战略家不仅必须有勇气选择做什么,更重要的是,选择不做什么。

2. 用发现者的眼光看待优势

最基础的战略类型是SO战略——利用优势(Strengths)抓住机会(Opportunities)。但这些优势从何而来?它们往往并不明显,必须通过从新的角度审视局势才能发现。

正如莎士比亚在《哈姆雷特》中所写:“世上之事物本无善恶之分,思想使然。”在战略中,优势和劣势是相对且动态的。大卫与歌利亚的经典故事就是一个完美的例证。在传统观念中,歌利亚是强者——一个经验丰富、身形巨大的战士。大卫则是一个弱小的新手。然而,大卫的敏捷和他对投石索这一远程武器的熟练使用,将歌利亚的体型和近战专长变成了致命的弱点。

这个原则在商业中同样适用。沃尔玛战胜曾经的霸主凯马特,就源于在一个意想不到的地方发现了优势。当时零售业的普遍看法是,一家大型超市需要至少10万人口的区域才能生存。沃尔玛打破了这一常规,在更小的城镇开设了门店。它是如何做到的?通过卓越的供应链管理。沃尔玛创建了一个整合的门店网络,实现了高效的配送、更低的库存成本和更强的议价能力。而凯马特的门店在地理上分散,导致其物流效率低下得多。

冷战期间,战略家安迪·马歇尔建议美国对苏联采取竞争优势战略。美国不应与苏联针锋相对地比拼坦克数量,而应利用其技术和经济优势,发展那些对美国来说建造成本低廉,但对苏联来说反制成本极高的系统。这包括发展超高精度的导弹和隐形潜艇。这种非对称战略给苏联带来了难以承受的经济压力,最终促成了其解体。

3. 坏战略

坏战略不仅仅是好战略的缺失;它是一种具有四种常见特征的特定形式主义:

-

空话/浮夸:它是一堆华��丽辞藻和听起来宏大的声明的集合,但缺乏实质内容。例如,一家银行声称:“我们的核心战略是成为以客户为中心的金融中介。”这基本上等于在说:“我们银行的核心战略就是当一家银行。”这毫无意义。

-

不能直面挑战:如果你的战略没有识别并解决主要障碍,那它就只是一张愿望清单。一个攀登珠峰的计划,如果不提及悬崖峭壁、恶劣天气或补给有限,那就不是战略,而是白日梦。这提醒我们,选择基础指标至关重要;如果无法量化,就无法改进。正面例子是DARPA(美国国防高级研究计划局),它通过攻克具体、高风险、高回报的技术难题来定义其使命。

-

将目标误认为战略:目标不是战略。一家公司宣布“20/20战略”——即20%的收入增长和20%的利润率——这并没有阐明战略,只是陈述了一个目标。它完全没有说明如何实现这些数字。指标是衡量进展的方式,而不是取得进展的计划。

-

糟糕的子目标:目标是总体方向;子目标是实现这一方向的具体步骤。好的战略将有限的精力和资源投入到一个或几个关键的子目标上,一旦实现,这些子目标将引发一系列新的优势。而糟糕的子目标往往只是一长串待办事项,没有优先级,或者完全脱离现实。

4. 为什么坏战略如此之多?

如果坏战略的特征如此明显,为什么它还如此普遍?主要有三个原因:

-

做选择是痛苦的。战略关乎聚焦,�这意味着要对许多有吸引力的选项说“不”。这对个人来说很难,对组织来说更难。寻求共识往往导致战略被稀释,变得毫无意义。当DEC公司面临战略危机时,其领导层无法就应聚焦于“服务器”、“芯片”还是“解决方案”达成一致。为避免冲突,CEO肯·奥尔森选择了一个让所有人都满意但毫无意义的折衷方案:“DEC致力于成为提供高质量数据产品和服务的领导者。”这无异于一份死刑判决书。相比之下,像艾森豪威尔(在意识到不可行后,放弃了将苏联影响力赶出东欧的竞选承诺)和英特尔的安迪·格鲁夫(做出退出DRAM市场、专注于微处理器的痛苦决定)这样的伟大领导者明白,真正的战略需要艰难的选择。

-

人们倾向于不假思索地套用模板。我们周围充斥着提供“填空式”战略计划的书籍、顾问和教程。这造成了一种危险的混淆。例如,领导力常常被误认为是战略。领导力激励和鼓舞人们,让他们对变革感觉良好。而战略则明确指出什么样的具体变革值得追求。拥有一份名为“战略”的文件,并不意味着你拥有一个好的战略。

-

人们相信人定胜天。一种普遍的信念是,积极的态度可以克服一切障碍。像“吸引力法则”这样的新时代思想制造了一种幻想,即只要足够渴望某样东西,它就会实现。这是精神鸦片。它分散了人们对诊断问题和设计连贯行动方案这些艰苦工作的注意力。想象实现目标的过程(如同模拟训练)远比仅仅想象成功的结果要有效得多。

5. 好战略的核心

一个好�战略的核心有一个简单、合乎逻辑的结构,被称为内核。它由三个基本要素组成:

- 诊断:对挑战的性质做出清晰的解释。一个好的诊断通过识别情况的关键方面,将复杂的现实简化。

- 指导方针:为应对或克服诊断中确定的障碍而选择的总体方法。它是行动的指路明灯。

- 连贯的行动:一套与指导方针一致、相互协调的步骤。这些行动应能相互增强,创造出整体大于部分之和的协同效应。

让我们看三个例子:

-

商业竞争中:挑战通常来自外部变化。

- 诊断:分析竞争的结构,而不仅仅是业绩指标。

- 指导方针:选择一个能应对竞争格局并创造新优势的策略。

- 连贯的行动:分配资源并设计行动来执行该策略。

-

大型组织中:挑战通常来自内部。

- 诊断:将官僚主义、利益冲突和过时的流程等内部障碍确定为主要问题。

- 指导方针:采纳旨在促进创新和打破壁垒的重组战略。

- 连贯的行动:改变权力和人员的分配,以实现新的、更有效的流程。

-

亚马逊的飞轮效应:

- 诊断:电子商务和云服务是具有高固定成本和高潜在回报的行业。关键在于不断降低成本结构,将节省的成本让利给客户,从而推动增长。

- 指导方针:设计一个自我强化的“飞轮”,即更低的价格吸引更多客户,这又吸引更多卖家,从而扩大了商店和分销网络,这又带来了更高的效率和更低的成本。

- 连贯的行动:建立AWS数据�中心、履约网络和电子商务服务,为这个飞轮提供动力,创造出一个几乎无法被攻破的基础设施。

关于**“连贯的行动”这一点尤其有力。这些行动不仅仅是一个待办事项清单;它们被设计成相互促进。作为一名管理者,你可能会引入这样的原则:“我永远不会让你做任何对你的核心工作没有帮助的事情。”**这能创造出一致性和专注度。

这种战略协同并非偶然发生,它必须经过精心设计和集中实施。虽然集权可能有负面影响,但完全无组织的方法也注定失败,因为不同部门有相互冲突的激励机制。销售团队希望通过紧急的定制订单来取悦客户,而生产部门则需要稳定、长期的生产计划才能实现效率。你不可能同时完美地做到这两点。聪明的组织不追求100%的沟通;它们实现恰到好处的协调来执行战略。

第二部分:力量的源泉

一个好战略的力量来自于将有限的资源集中在少数几个能产生最大成果的关键目标上。这好比“好钢用在刀刃上”。那么,这种战略力量从何而来?

-

杠杆作用(Leverage):找到一个支点,用少量集中的努力就能产生巨大的效果。杠杆可以来自:

- 预测:准确预测买家需求或竞争对手的反应。

- 支点:识别一个能放大你能力的关键点。7-Eleven进入日本时,发现顾客的口味高度本地化。通过授权店长根据本地反馈调整自己的库存,他们创造了巨大的优势。

- 集中:许多努力都有一个门槛效应;投入低于某个水平就等于什么都没投。将广告预算薄薄地分散在全国,效果不如将其集中在几个关键地区以首先取得主导地位。正如毛泽东所实践的,集中优势兵力,逐个歼灭敌人的有生力量。

-

把握(Grasp):要解决一个复杂问题,就把它分解成一系列可解决的子问题。当肯尼迪总统宣布登陆月球的目标时,NASA将其分解为明确、可实现的里程碑:开发更大的火箭、无人探测、并行开发燃料类型以及建造登月舱。

-

链条系统(Chain Systems):在一个性能由最薄弱环节决定的系统中,整个系统都必须强大。这样的系统极难被竞争对手复制。宜家(IKEA)就是一个典型例子——其独特的优势来自于产品设计、采购、平板包装物流和顾客自行组装的紧密整合。加强一个链条系统是一个非线性的过程;真正的效益往往只有在最后一个环节得到加强时才能体现出来,这需要领导者有极大的耐心。

-

设计(Design):一个好的战略是对一个问题的精心设计解决方案。汉尼拔在**坎尼会战**中的胜利,是罗马历史上最惨痛的失败之一,也是战略设计的杰作。他故意削弱自己的中军,引诱罗马军团深入,然后用更强大的两翼将其包围。在商业中,这意味着分析一个系统如何运作——谁是关键参与者,他们如何互动,他们的需求是什么——然后设计一个能完美满足最关键决策者需求的产品或服务。

-

聚焦战略(Focus Strategy):与其试图服务所有人,不如为特定的客户群体提供卓越的服务。皇冠瓶塞与密封件公司(Crown Cork & Seal Company�)在一个竞争激烈的行业中茁壮成长,因为它专注于为小制造商提供小批量、紧急的订单——这是大公司忽略的一个利基市场。

-

增长(Growth):健康的增长应该是卓越产品和稳健战略的结果,而不是目标本身。像前述的皇冠公司那样通过鲁莽收购来强求增长,往往会导致灾难。其股价从55美元暴跌至5美元。乐视和雅虎的收购狂潮等案例也是类似的警示。

-

利用优势(Utilizing Advantages):优势总是特定于某个领域的。世界级的马拉松运动员不一定擅长跳高。作者曾提供咨询的一家初创公司在制造创新面料方面表现出色,但当它试图进入服装制造业时却失败了,因为它没有意识到这是两个技能和竞争动态完全不同的行业。

-

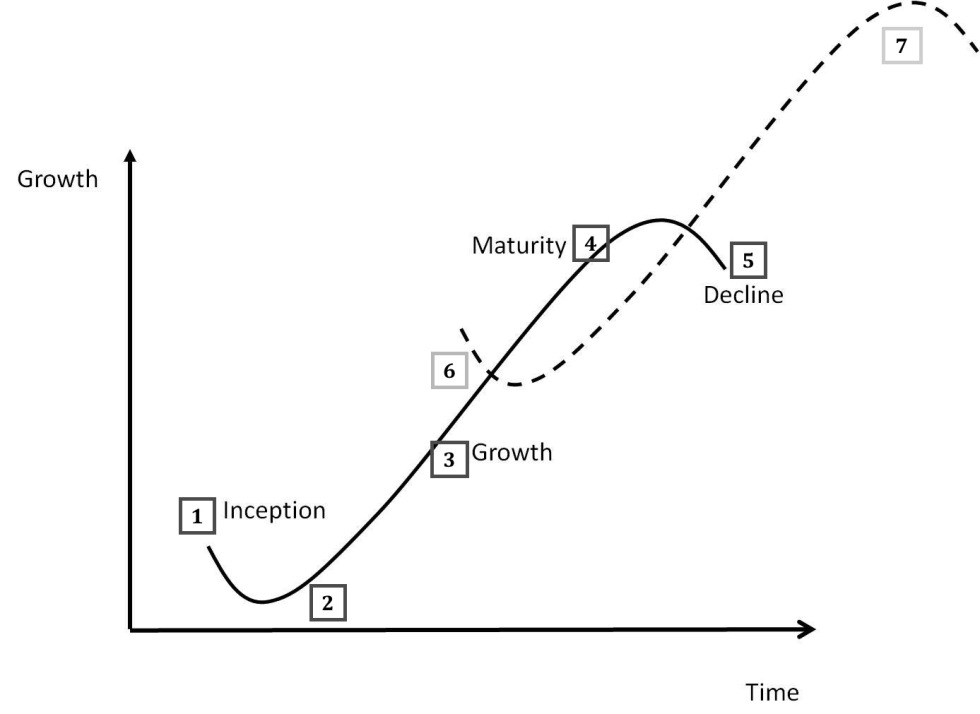

动态(Dynamics):一个强大的优势来源是一波外生的变化浪潮。优秀的战略家不仅对变化做出反应;他们预测并驾驭这股浪潮。

-

惯性、动能和熵(Inertia, Momentum, and Entropy):大型组织具有巨大的惯性。这可能是一个弱点,但也可以被利用。微软成功地利用了其在Office套件领域的巨大B2B惯性,转型成为拥有Azure的B2B云巨头。同时,封闭系统会因熵增而衰退,这或许可以解释为什么美国公司热衷于引进外部管理者——以引入新的能量和视角。

在这些力量源泉中,驾驭外部变化浪潮尤其强大。通常有两种方法可以获得易守难攻的战略高地:

- 自主创新。

- 驾驭变化浪潮。

事后诸葛亮总是容易的。要在行动之前做出预测,需要对现状有深刻的理解,从而能够推断出变化的二阶和三阶效应。例如,当电视在1950年代出现时,所有人都看到电影业会受到冲击。但很少有人��能预测到下一步:独立电影的兴起。随着旧的制片厂制度消亡,独立制片人可以自由地专注于制作真正优秀的电影,因为只有优秀的电影才能将观众从电视机前拉到电影院。

以下是一些可能指向新的竞争高地的迹象:

- 固定成本飙升:高昂的资本投入创造了进入壁垒。大片电影的巨额成本催生了大型制片公司;大型软件系统的开发成本催生了大型软件公司。

- 放松管制:当规则改变时,新的机会就会出现。中国的改革开放就是一个典型例子。

- 预测偏差:大多数人都不善于看透眼前的趋势。

- 增长的幻觉:增长永远不会持续。销售增长得越快,市场饱和的速度可能就越快。买了一台电视的人不太可能马上再买第二台。

- 赢家通吃的幻觉:虽然网络效应是真实的,但大公司往往受到内部问题的困扰,新的变化浪潮可以颠覆即使是最根深蒂固的在位者。

- 赢家永远赢的幻觉:历史上充斥着未能适应变化的主导公司。问问雅虎就知道了。

- 在位者效应:正如《创新者的窘境》中所描述的,现有玩家往往不愿意为了拥抱新的、颠覆性的模式而损害其短期利润。

- 吸引子状态(Attractor state):这是市场在均衡状态下应该达到的状态。这是一个用于思考未来的极其强大的概念。

吸引子状态不同于公司的愿景。愿景是内部的;吸引子状态是对整个行业走向的客观分析。它受到两种力量的塑造:

-

加速器(Accelerants):这些是证明新模式可行并引发快速变化的事件。Napster向世界展示了数字音乐可以轻松共享。比��特币表明虚拟货币可以创造巨大财富。毛泽东的“星星之火,可以燎原”思想就是一个例子:集中兵力打一场决定性的胜仗,可以显示旧政权的虚弱,从而点燃更广泛的革命。

-

阻碍(Impediments):这些是减缓向吸引子状态过渡的力量。例如,公众对核电的恐惧是其推广的一个主要障碍,即使它在技术上是一种可行的能源。

让我们将此应用于报业。《纽约时报》的印刷和发行成本是其订阅收入的两到三倍,差额由广告弥补。2009年后,两股浪潮袭来:新的数字媒体侵蚀了读者群,而谷歌等公司则吸走了广告收入。新闻媒体可以在三个维度上进行差异化:空间(本地vs.全球)、频率(突发vs.周刊)和深度。市场的吸引子状态可能倾向于在这些利基市场中实现专业化,而不是广泛覆盖。为了适应,《纽约时报》应该利用其强大的品牌,广泛聚合来自多个信息源的信息,而不是仅仅依赖其昂贵的记者团队,并专注于其真正具有优势的深度分析领域。读者群越专业,对广告商的价值就越大。

第三部分:像战略家一样思考

那么,你如何培养战略家的思维?简短的回答是:培养一种“外部视角”——不断地思考你为什么会这样想。

16. 战略是哪种学科?

战略不是像工程学那�样的演绎科学。作者回忆起与休斯公司的工程师会面,他们不喜欢战略,因为他们的思维是演绎式的。他们以确定性进行规划;他们不会设计一座可能能承受所需重量的桥梁。

演绎推理只有在你掌握所有信息的封闭系统中才有效。当面对未知和竞争时,它就失效了。更糟糕的是,演绎推理会扼杀创新。伽利略因用经验观察挑战演绎教条而受审,这一事件激发了启蒙运动,它告诉我们如何通过科学实证主义来应对不确定性。

好的战略不是推导出来的;它是一个归纳过程。它是关于什么会奏效的一个假设,然后在现实世界中进行检验。你观察、形成假设、收集数据、验证或推翻假设,然后重复这个循环。当霍华德·舒尔茨创立星巴克时,他的假设是美国人会愿意为意式咖啡馆体验支付溢价。他没有一次性押上全部赌注。他从一家小咖啡馆开始,测试和优化模型,然后才扩展到完全的垂直整合。

17. 关注思考的过程

钢铁大王安德鲁·卡内基曾向科学管理之父弗雷德里克·泰勒请教他最好的管理建议,并悬赏1万美元(在1890年是一笔巨款)。泰勒的建议很简单:“列出你必须做的十件最重要的事情,然后从第一件开始,坚持做完它。”一周后,泰勒收到了他的支票。

这个练习的力量不在于最终的清单,而在于创建清单的过程。我们无法总是控制我们的思想,但我们可以控制思想产生的过程。核心的解决方案是:思考你的思考方式。

以下是一些帮助你做到��这一点的工具:

-

培养好习惯:

- 使用框架和流程来对抗短视。

- 严格质疑自己的判断。

- 写下你的判断,以便日后回顾,看看它们是否经得起考验。

-

工具和流程:

- 战略内核:始终回归到诊断、指导方针和连贯的行动。

- 创建-摧毁:不要只是反驳一个稻草人。在你的头脑中建立一个虚拟专家委员会,让每个成员都为不同的、可信的替代方案辩护。

- 角落解决方案(Corner Solutions):好的战略通常是“角落解决方案”。它们不试图用平庸的折衷方案取悦所有人,而是专注于为特定群体解决特定问题。

-

接触式复盘(Contact Review):

- 在会议或重大决策之前,预测人们会如何行事。预演整个情景。这会迫使你认识到自己的偏见,理解他人的动机,并对市场有更清晰的认识。

- 通过这种练习,你可以培养自己有见地的观点,并在必要时有信心与共识相左。

18. 保持自己的观点

最后的挑战是,如何在拥有坚定观点的同时,不变得固执和狭隘。解决方案再次是:不断寻求外部视角。

环球电讯(Global Crossing)是一家根据自身不断上涨的股价和主观愿望来做决策的公司。这在市场认知和公司行为之间形成了一个危险的、封闭的反馈循环,最终导致了惊人的崩溃。正如哥德尔不完备定理所揭示的,任何足够复�杂的逻辑系统内部都存在无法被该系统自身证明或证伪的命题。要判断是非,你需要来自外部的知识。

2008年的金融危机正是这种内部视角与羊群效应相结合的产物。系统内的每个人都相信房价只会上涨,任何不同意的人都被忽略了。一个真正的战略家会基于外部事实和原则培养独立的观点,这使他们能够看到羊群所忽略的东西。